En juin 2009 a été édité chez lelivredart un ouvrage passionnant , à la fois érudit et limpide :

" Le dessin à l'ère des nouveaux médias " .

A la page 177 de cet ouvrage " Les basiliques et cités paranoïaques de Marcel Storr (1911-1976) :

la revanche d’un imaginaire clandestin" est un chapitre indispensable à lire pour apprécier l'oeuvre de MARCEL STORR et l'exposition qui commence le 16 décembre

" MARCEL STORR, BATISSEUR VISIONNAIRE " et qui sera visible jusqu'au 31 mars 2012 au Pavillon Carré de Baudouin à Paris .

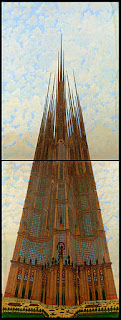

" A une époque où l’art des autodidactes est plutôt à la mode, les cas d’art brut authentique semblent de plus en plus rares . C’est ce qui rend si précieuses les églises et villes futuristes de Marcel Storr, une petite cinquantaine de grands dessins au crayon ou à la plume rehaussés d’encres de couleur, découverts un soir de 1971 par un couple d’amateurs d’art parisiens. Tout un univers d’édifices proliférants, tendant vers le ciel une infinité de flèches, tours, dômes, pinacles, minarets aux allures agressivement minérales ou végétales, l’humanité y étant réduite à la condition de fourmis grouillant au sol, sous des cieux pommelés lourds de menaces fantastiques.

Enfant abandonné, battu, placé dans des fermes puis confié à des bonnes sœurs en Alsace, Marcel Storr avait été tantôt mineur, tantôt débardeur aux Halles, avant de trouver un poste de cantonnier de la ville de Paris en 1964, année de son mariage. Dessinateur clandestin, conscient de son génie, il était depuis longtemps employé à ramasser les feuilles au bois de Boulogne lorsque sa femme, gardienne de l’école primaire du 35 rue Milton, dans le 18ème arrondissement, profita un soir de son absence pour entraîner dans sa cuisine M. et Mme Kempf, qui sortaient d’une réunion de parents d’élèves. Bien cachés sous la toile cirée, tous les dessins étaient là, la plupart réalisés sur papier Canson, dans un grand cahier à spirales.

Quand son épouse mourut un an plus tard, Storr, né à Paris le 3 juillet 1911 , fit le projet de se remarier. Il demanda alors à M. Kempf, devenu son protecteur, de l’aider à rédiger, pour une agence matrimoniale, l’annonce suivante : « Marcel – veuf – 61 ans – catholique – employé fonctionnaire – gain normal – quelques économies – logé dans une école – allure simple – 1 m 68 – 55 kg – bon caractère – aime la nature, architecture et faire de la peinture ». D’après le peu que nous sachions avec certitude sur son compte, il semble que le nouvel aspirant au mariage ait eu au contraire un tempérament plutôt colérique, voire désagréable, et une tendance à se sentir toujours persécuté, héritée des sévices subis au cours de sa jeunesse. Pratiquement sourd pour avoir été trop souvent battu, antisémite à l’occasion, et marmonnant souvent des propos incompréhensibles, il avait aussi, sans doute, été prisonnier de guerre et un trou de vingt ans dans sa biographie laisse penser qu’il fut à plusieurs reprises l’objet de soins psychiatriques : pour la période plus récente, on sait à coup sûr qu’il fut admis en hospitalisation libre à Ville-Evrard en 1974, puis suivi en postcure les années suivantes .

C’est vers la fin de sa vie que Marcel Storr vint un jour confier tous ses dessins à la famille Kempf, pour les mettre à l’abri. Ne donnant jamais suite quand on lui parlait de ventes ou d’expositions – il voulait bien donner ses dessins, mais pas en tirer bénéfice –, il avait pris l’habitude de débarquer sans prévenir, chaque fois qu’il avait des démarches à entreprendre ou des papiers administratifs à remplir. Et il mourut, sans doute d’un cancer, le 10 novembre 1976, à l’hôpital Tenon, quelque temps après avoir été relogé dans un appartement insalubre à Saint Denis. « Totalement renfermé, névrosé, parlant peu, et avec une élocution difficile – il ne portait un appareil contre la surdité que depuis 1961 – c’était le type même, dit M. Kempf, du solitaire incompris qui ne vit que par son imaginaire. Par et pour son ‘œuvre’ : son seul but, sa seule compensation, sa seule passion. Il ne peignait ni pour plaire, ni pour être exposé, ni pour être connu, ni même sans doute pour se distraire, mais simplement par une sorte d’instinct, pour répondre à on ne sait quel appel ou devoir… Jamais il n’a montré ses œuvres à qui que ce soit. S’il nous les a confiées, ce n’était pas pour nous les faire admirer mais pour qu’elles soient en sécurité, et jamais il n’a demandé à les revoir. ».

Quatre ensembles de dessins, correspondant à autant de périodes, constituent toute la production de Marcel Storr connue à ce jour. D’abord quelques grands dessins d’avant-guerre, datés 1932 ou 1936-1937, sur un papier jauni, scotché au dos. Il s’agit déjà de dessins d’églises, naïfs et réalistes à la fois – les statues et les briques y sont reproduites minutieusement une par une –, avec toutefois une surcharge architecturale un peu inquiétante et une tendance à l’interprétation délirante. Certains sont coloriés, d’autres au crayon seul, d’autres encore repris aux encres, sans doute dans les années 60, avec l’ajout d’un premier plan de foules et d’arbres, comme dans sa manière ultérieure. Dans cette période, l’imagination architecturale semble encore coincée par le parti pris imitatif ou réaliste de départ, et surtout par la lenteur minutieuse de l’exécution, même si, en cours de route, l’auteur ne semble pouvoir réfréner un besoin d’accumuler les éléments décoratifs ou architecturaux, dérive plus conforme à la rapidité de l’imaginaire.

Suit une période creuse, qui n’a laissé que quelques très grands dessins d’églises datant des années 1950. Et on arrive à un magnifique carnet de 25 dessins de format moyen – 30 x 36,5 cm –, tous datés de 1964 : des cathédrales aux allures de palais, cette fois totalement imaginaires, évoquant les styles les plus grandioses, du Sacré Cœur au Kremlin, de Sainte Sophie au gothique anglais ou au baroque autrichien ou allemand. Présentés toujours de profil, la façade déformée en perspective cubiste à gauche, et prenant parfois l’allure de bouquets de clochers pointus, de cristallisations bizarres ou de forêts de champignons géants, ces édifices d’une beauté terrifiante, dessinés au crayon puis coloriés à l’encre, montrent toujours, au premier plan, de minuscules personnages évoluant sur des séries de parvis ou déambulant entre les parterres de fleurs ou les pelouses sous des arbres – souvent le cèdre –, tandis que l’ensemble est couvert d’un ciel nuageux plus ou moins menaçant. Manifestement l’humeur maniaco-dépressive de l’auteur se fait sentir dans les derniers de ces travaux qui accumulent sans retenue les clochers, tours, motifs phalliques et forêts d’antennes, comme pour « griffer le ciel », dit Mme Kempf, alors que, simultanément, l’image semble de plus en plus déformée. Cette série pourrait avoir été réalisée à l’hôpital psychiatrique, mais ce n’est qu’une hypothèse .

Le dernier ensemble, daté 1969-1975 et resté inachevé, est l’aboutissement de cette exaltation néo-babylonienne. Il s’agit cette fois de dix-neuf projets de villes ou de bâtiments démentiels, certains évoquant le temple d’Angkor Vat, le palais mégalomaniaque de Ceaucescu ou des fantaisies urbanistiques encore plus radicales que les dessins de Robida ou le plan Voisin de Le Corbusier. Toutes ces constructions, ces tours, ces villes flottantes sont présentées le plus souvent en perspective, mais avec des points de fuite contradictoires au sein de la même image et des effets maladroits de plongée ou contre-plongée pour accentuer l’effet de gigantisme et souligner la fuite des bâtiments vers le ciel. « Storr se croyait investi d’une mission, nous dit M. Kempf. Il était persuadé que Paris allait être détruite et que le Président des Etats-Unis allait en personne lui rendre visite, pour lui emprunter ses dessins et reconstruire la capitale exactement selon ses plans. » De son travail au Bois de Boulogne, il est vrai que le cantonnier avait eu le temps de voir émerger, au loin, au-dessus de la cime des arbres, les tours de la Défense . A son cerveau d’inventeur, le vieux Paris semblait totalement dépassé.

Alors que les églises, avec leurs dômes proliférants, leur flèches, leurs contreforts et leurs arcs-boutants, leurs clochetons, leurs porches immenses, leurs gerbes et leurs palmiers de pierre, avaient chacune une dominante, jaune ou vert, orange, rouge ou noir, les villes, elles, ont une atmosphère plutôt rouge-orange où se noient leurs perspectives éclatées, leurs grands obélisques semblables à des tours de contrôle, et les colonnes à étages de leurs étranges ziggourats, stalagmites démesurés parfois connectés entre eux comme les Tours de Watts à Los Angeles. De la basilique ou de la cathédrale, évoquant l’ambition spirituelle d’un temps révolu, on est passé à un nouvel espace mental, beaucoup plus complexe, un nouveau gigantisme, urbanistique et futuriste, poussant au paroxysme la folie du gratte-ciel – réactivée d’ailleurs au même moment par les projets pharaoniques de l’Asie du Sud-Est, souvent montrés à la télévision, et par leur Utopie de villes-tours intégrées comme à Kuala Lumpur.

Architectures totalitaires, comme la plupart des rêves de science-fiction, les villes de Marcel Storr, sur chacune desquelles il avait dû besogner des mois dans la solitude de son petit logement de fonction, prenaient pour lui un caractère de réalité, comme il arrive à ces romanciers qui, à force de raconter des histoires, finissent eux-mêmes par y croire . « Il suffirait de les filmer, c’est réel ! » disait-il parfois, ou alors : « Vous allez filmer ça et ça va vivre, exister ! ». Et à Mme Kempf, à qui il montrait son projet grandiose de villes flottantes, avec des fleuves traversés de ponts suspendus comme à Tancarville, des Caravelles, des véhicules amphibies ou des navires futuristes un peu partout, et des rangées d’arbres lumineux sur des sortes de passerelles, il disait : « Je creuse autour et je mets de l’eau. Vous allez voir, les lumières vont s’allumer ! Les photos que vous allez prendre, ça aura autant de valeur que les dessins ! ». Démiurge dépassé par la force de ses inventions, il accordait à l’idée encore plus d’importance qu’à la matérialité de sa réalisation.

« On remarque, note M. Kempf analysant une œuvre inachevée, que Storr exécutait son dessin en partant d’un angle et en remplissant la feuille au fur et à mesure, sans avoir crayonné au préalable un tracé ou un contour général. » Comme les miniaturistes, les artistes naïfs sont des maniaques du détail qui, le plus souvent, avancent, le nez sur la feuille, sans véritable plan préconçu. Ils sont dans leur dessin, à l’intérieur de leur espace de représentation, et n’en prennent une conscience globale qu’à la fin, une fois la progression terminée. La distance à l’œuvre n’est pas la même que chez l’artiste professionnel. Dans les églises de Marcel Storr, les personnages lilliputiens du premier plan de même que tout l’appareillage, les clochetons, les pinacles, les marches des escaliers ou les sols en damier sont d’une finesse incroyable . Complètement absorbé par sa tâche, concentré à l’extrême au point d’en oublier tout le reste, leur auteur, pour parvenir à une telle précision, n’utilisait que des crayons durs, affûtés comme des aiguilles, avec lesquels il gravait littéralement la feuille. Seules les œuvres de la fin sont réalisées directement à la plume, sans dessin sous-jacent, mais avec des encres de couleur, contrairement aux prévisions de M. Kempf qui, pour l’encourager, avait offert à Storr de l’encre de Chine noire, pensant l’aider à donner plus de force aux lignes de ses architectures.

« Dessiner, y a que ça que j’aime ! », avouait l’artiste clandestin à ses deux admirateurs. C’est dans un deuxième temps seulement qu’il utilisait la couleur, puis un vernis épais égalisé au fer chaud. Quel vernis ? « C’est mon secret ! », répondait-il en artisan roué qui garde ses recettes de fabrication. Pour les arbres, son domaine familier – il préférait les conifères, arbres à feuilles persistantes, qui ne font pas de saletés et lui donnaient moins de travail –, le cantonnier du Bois de Boulogne avait recours à une technique pointilliste, multipliant sur le feuillage les petites touches de couleur. Et quand tout lui paraissait fini, bien que presque illettré, il signait ses œuvres, souvent même deux fois. Signait-il le dessin d’abord, donc l’architecture, puis l’achèvement du tableau, une fois terminé le passage de la couleur ? Son travail en deux temps pourrait le faire penser. Reste la question principale : pourquoi aimait-il tant dessiner des églises ? Pour la raison sans doute qu’il ne s’était senti vraiment bien qu’une seule fois dans sa vie : quand, à l’âge de quinze ans, il avait été recueilli par les bonnes sœurs. Unique point d’ancrage de son existence, les édifices religieux, depuis, avaient pour lui valeur de repère. Mais l’explication paraît quand même insuffisante et il faut imaginer des motivations plus complexes à des œuvres d’une telle qualité.

Rarement exposés, les travaux énigmatiques de Marcel Storr offrent toutes les caractéristiques de l’art brut au sens le plus orthodoxe : semi autisme de leur auteur, absence de racines artistiques définies, spontanéité d’inspiration et précision maniaque sur un thème fortement obsessionnel et peu évolutif. Clandestinité aussi de l’acte créateur, mais avec la conscience forte de faire œuvre originale, l’ensemble procédant à coup sûr d’une vision paranoïaque de la réalité, ou d’une sorte de dissidence mentale fondatrice d’une théorie du monde et des choses, délirante sans doute, mais non dépourvue de cohérence. Tout, la pauvreté des moyens utilisés et la facture, complexe en apparence mais élémentaire dans le détail, les motifs récurrents à l’infini, l’élaboration partie par partie sur un schéma général toujours le même, mais aussi la patience compulsive et la fondamentale maladresse technique, compensée par la force de la pulsion expressive et l’invention de solutions de remplacement, concourt à donner à ces images, d’un style immédiatement reconnaissable, le pouvoir de fascination et la prégnance si distinctifs de l’art brut.

Ses collègues se moquaient de lui, le traitaient de ‘naïf’. Bâtisseur de temples, de cathédrales, puis de villes entières dans le silence étouffant de la solitude, Marcel Storr, comme Ferdinand Cheval ou Raymond Isidore, opposait à son destin ingrat la tentative symbolique de créer un monde parallèle, compensatoire, un autre monde meilleur, mieux fait, dont il était le démiurge et qui nous apparaît aujourd’hui, à travers la beauté étrange de quelques planches coloriées, comme la revanche définitive du souffre-douleur . "

* Les notes nombreuses qui accompagnent cet article n'apparaissent pas ici, que ceux qui aiment l'ART BRUT se procurent le livre de Laurent Danchin :

http://www.lelivredart.com/librairie.php?url=oeuvre&isol=1053

Cet ouvrage évoque des dessinateurs non professionnels (Raphaël Lonné, Marie-Jeanne Gil ...) et professionnels (Jean de Maximy, Jean-Luc Giraud, Davor Vrankic)

* MARCEL STORR ET LES GRIGRIS DE SOPHIE

(cliquer sur le lien)

* Les photos présentées ici sont la propriété de Liliane et Bertrand Kempf

.jpg)

1 commentaire:

Merci Sophie pour cette grande serie sur Marcel Storr. Je l'ai apprécié beaucoup. Peut-être que je peux faire

un voyage à Paris pour voir l'exposition.

Enregistrer un commentaire