RUTA JUSIONYTE a tous les talents. Je la suis sur Facebook fascinée par son travail de céramiste ET de peintre ....

Voilà ce que Mikael Faujour en disait en octobre 2019 :

L’être réconcilié

Il

y a quelque chose qui passe pour de la divination chez l’artiste qui,

produisant des images, n’a souvent pas la capacité de l’expliquer tout à

fait. Quelque chose passe par lui, mais qui n’est pas nécessairement de

lui. Le terme de « chamanisme » est inapproprié, mais il y a quelque

lointaine parenté chez l’artiste créant des images, lesquelles ne

touchent que parce qu’elles sont signifiantes, recourant au symbole qui

nous précède et nous relie. Du singulier de l’artiste qui, en quête de

sens et d’ordre, pense en images, surgit de l’universel : au lieu de la

sécession sociale, ce qu’affirme l’artiste, c’est une solidarité avec

l’espèce humaine, un langage commun.

C’est ce qu’écrivit Albert

Camus : « L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est

un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes. Il est ainsi placé à

mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à

laquelle il ne peut s’arracher. » Car il se produit une double opération

: l’artiste s’élucide confusément, s’explore à tout le moins et,

partant, explore ce que signifie être homme. « J’ai toujours fait

quelque chose qui raconte la vie de autres, mais aussi la mienne »,

reconnaît, d’ailleurs, Ruta. Et cette « vie des autres », qui est à la

fois sienne, affirme le lien fraternel entre les hommes, une confiance

et un amour de la vie qui sont en parfaite contravention avec une époque

toute empuantie de concurrence, d’égoïsme triste et de pulsion de mort.

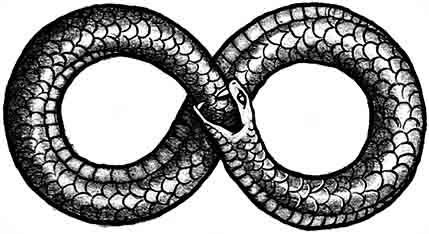

S’il parle beaucoup de l’altérité – celle que chacun abrite en

soi-même, la bestialité, la force brute du désir ; mais aussi celle qui

est extérieure à soi : l’autre, l’enfant, mais aussi le temps –, il le

fait sur un mode de dépassement des polarités.

C’est que le temps

de la guerre, du conflit, de la colère, semble dépassé. Cela est vrai,

bien sûr, dans ses sculptures : ses « anges en cavale » arborent un

sourire aussi léger et serein que des kouroï de la Grèce archaïque ; ses

figures mythiques, appropriées et transformées parlent de

(ré)conciliation – le minotaure débarrassé de sa barbarie et de sa

cruauté ; saint Georges qui ne tue pas le Dragon, mais le chevauche.

Mais son œuvre graphique aussi l’évoque. D’une façon évidemment plus

narrative et complexe, plus surréaliste ou fantastique aussi, par ses

atmosphères énigmatiques de rêve et de conte, elle explore ce qui nous

lie les uns aux autres, notre socialité fondamentale.

La peinture

lui permet d’explorer plus avant l’énigme de l’altérité, de

scénographier l’expérience fondatrice « des rapports humains dans une

époque individualiste où on est obligé pourtant de vivre en société ».

Motif récurrent, le repas, moment de socialité par excellence, fait

office de théâtre symbolique de la condition humaine, où règnent

l’ambiguïté, la tension, le non-dit, le désir, la mesquinerie, où se

rencontrent la force placide de l’homme-éléphant, le fou perturbateur –

figure du jeu, de l’espièglerie, peut-être de la malice –,

l’homme-lièvre – incarnation du désir sexuel –, les mesquineries, la

séduction, le désir et même le commérage. En somme, par le truchement de

personnages archétypiques, Ruta parle d’amour, dans sa triple dimension

– Éros, Philia et Agapé. Le dialogue et la rencontre paisibles entre la

femme et l’homme-lièvre, la tendresse des gestes, évoquent un Éros non

pas domestiqué comme un danger ou une menace, mais accueilli comme

partie intégrante de l’être et de la vie. Sous les diverses formes du

lien familial, du banquet paisible, de la protection de l’ours

bienveillant, c’est la Philia qui se donne à voir. Quant à l’Agapé, elle

tient à la tendresse et l’empathie pour le genre humain qui émanent de

son art, profondément humaniste.

Acceptation de la vie, à grand

renfort de couleurs éclatantes d’un esprit typiquement nordique, la

peinture de Ruta montre, comme sa sculpture, la possible conciliation de

l’homme avec sa part animale, le dépassement du dualisme vers

l’unification de l’être. Elle évoque une tension vers l’équilibre,

l’acceptation de l’autre en soi comme condition d’acceptation de l’autre

tout court – comme une aspiration à une Arcadie espérée, où le

minotaure, le centaure, les hommes à tête de lièvre, n’ont rien de

monstrueux et de menaçant, mais convivent avec les hommes, les femmes et

les fillettes et parlent de l’être réconcilié avec lui-même.

(cliquer)

.jpg)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire